栄養士の皆さん、栄養士会誌1年分の要点がこの記事を読めば分かります!重要な情報を簡潔にまとめました。

本記事を書いている筆者は栄養士歴15年以上で日本栄養士会には10年以上所属し、毎月読んでいます。この記事を書くにあたって栄養士会誌面を1年分を保管して集中的に読んでみました

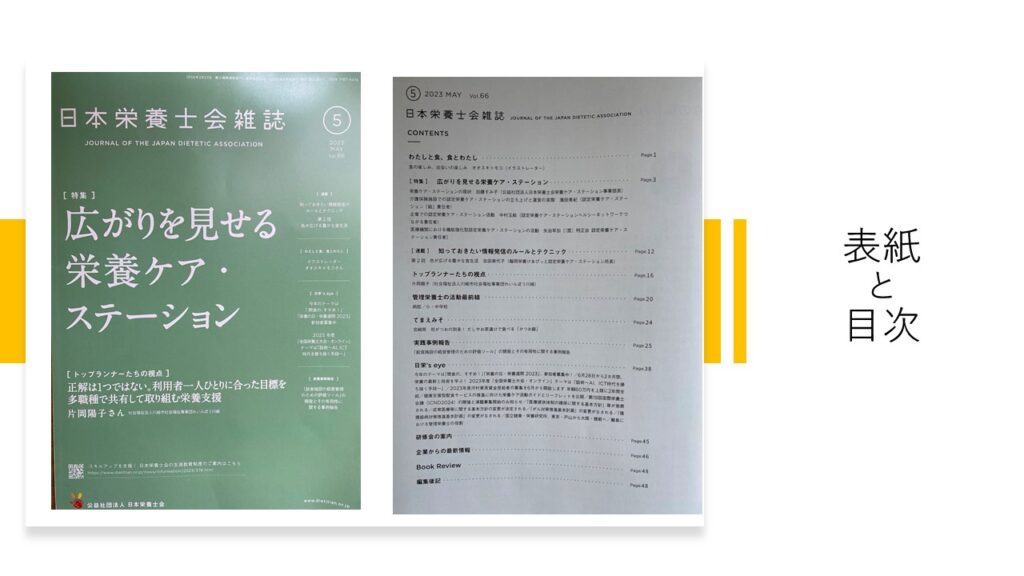

栄養士会雑誌は毎号、様々な情報が項目にごとに分けられています。

この記事では、1年分で得られる情報をまず表で示し、そのあとに各項目について筆者が内容を説明します

栄養士会誌1年分で得られる情報

| 誌面の項目 | 1年分のコンテンツ量 |

|---|---|

| 1年分のページ数 | 508ページ |

| 特集 | 12領域 (1記事/月) |

| 連載 | 6領域 (1記事/月) |

| トップランナーたちの視点 | 12名 (1記事/月) |

| 管理栄養士の活動最前線 | 24名 (2記事/月) |

| スペシャリストへの道 | 6資格 |

| コラム(てまえみそ) | 12品 (1品/月) |

| コラム(わたしと食、食とわたし) | 12コラム (1記事/月) |

| 実践事例報告(論文) | 12報 (1報/月) |

| 栄養業界ニュース | 83件 |

| 企業からの最新情報 | 84報 |

| 研修会の案内 | 106件 |

| Book Review | 9冊 |

以降は各項目について、どんな内容が書かれているかを示していきますね

特集

毎月特集が組まれており、例えば「指導に役立つ糖のサイエンス」や「最新の食物アレルギー診療と食事支援」など、栄養士に関わりのあるテーマが取り挙げられています。

テーマに沿って、2~3の記事が読めるようになっています。執筆している先生方はその領域の専門家であるため、手っ取り早く知識のアップデートができると思います。

さらに、この特集が組まれるということは、特集テーマが社会的に重要度を増しているということであり、栄養士会も組織として会員の栄養士に知ってもらいたい内容だと筆者は感じています。

ガイドラインについても取り上げられることが多く、非専門領域の知識を短時間で得ることができると思います。

連載

連載では、例えば「特定検診・特定保健指導で成果を上げる」や「知っておきたい情報発信のルールとテクニック」など、3~4か月に渡って同じテーマが取り挙げられています。

テーマ自体は月ごとに変わりませんが、執筆する先生方は変わります。それらの先生方はその領域の専門家であるため、素早く知識のアップデートができると思います。

栄養や食に関連しないテーマも多く取り扱われていますが、栄養士として働くうえで重宝する情報が多いと感じます。

トップランナーたちの視点

「トップランナーたちの視点」では、例えば栄養教諭や大学教員、食育活動の研究員など、ひとりの栄養士に注目して、その栄養士の経歴や現在の活動を知ることができます。もちろん、病院栄養士も取り上げられることがあります。

毎月ひとりの栄養士が取り上げられ、活動内容や経歴以外にも写真や仕事に欠かせないグッズなどが紹介されています。

筆者自身が病院で働いているため、他の領域で働いている栄養士のことを知る良い機会になっています。

管理栄養士の活動最前線

「管理栄養士の活動最前線」では、研究教育・病院・行政・福祉・学校・地域活動・事業所のいずれかの領域から、毎号2つの領域が選ばれ、栄養士1名とその所属についての記事が読めます。

「トップランナーたちの視点」との違いは、施設や栄養士の現在の取り組みが主となる記事である点です。

筆者にとっては「トップランナーたちの視点」と同様に、他の領域で働いている栄養士のことを知る良い機会になっています。

スペシャリストへの道

「スペシャリストへの道」では、JDA-DATや糖尿病病態栄養専門管理栄養士など、栄養士会が展開する認定制度について、また、取得者の紹介がされています。

記事については、資格取得のきっかけや勉強方法、職場・業務における役割、今後の取り組みなどが掲載されています。

筆者自身が病院栄養士であるため、周りに当該資格を持っている知り合いがいなくても、この記事を読むことでどんな活用がされているのかを知る機会になっています。

この記事を書いている2023年8月の最新の栄養士会雑誌では、「スペシャリストへの道」は掲載されていません。終了した可能性があります。

コラム(てまえみそ)

コラム「てまえみそ」では、“ねったぼ”や“いかの寿司”など、日本各地の伝統食が毎号、月に1品紹介されています。

記事の内容としては、その土地について、紹介されている伝統食の歴史や内容について知ることができます。レシピも掲載されているので、調理法も分かります。

筆者が知らない料理が毎号掲載されるので、毎号とても驚かされています。

実践事例報告

「実践事例報告」はいわゆる査読付きの論文で、毎月1報だけ読むことができます。

過去に掲載されていたタイトルとしては、“低炭水化物食の理解と実践”や“高pH人工胃液下における経腸栄養剤の粘度変化”などがありました。

緒言、方法、結果、考察などの項目によって構成されています。

事例・症例報告・報文・総説、ほかにも活動報告など、さまざまな種類の論文が掲載されています。投稿ガイドライン・投稿規定を満たして査読を通った内容のみが掲載されているようです。

筆者の印象としては、あまり臨床栄養に関わる報告はありません。

栄養業界ニュース

「栄養業界ニュース」では、栄養の日の参加者募集や食糧需給表の公表など、毎号4~9個のニュースを読むことができます。

厚生労働省から出されている健康日本21の報告書などの公的なニュースも掲載されるため、栄養士として知っておきたいニュースを知ることができます。

筆者もこのニュース欄で重要な情報を得ることが多く、結果的に自分から情報を取りにいく機会が減っているので、とても助かっています。

企業からの最新情報

「企業からの最新情報」のコーナーでは、食品メーカーや製薬会社、出版社、電機メーカーなどさまざまな企業からのお知らせが掲載されています。

新しい商品やサービスが紹介されるこのコーナーは、賛助会員となっている企業のいわゆる広告欄にもなっていそうです。

しかし、栄養士が使う商品ばかりが揃っており、コンパクトで読みやすい形式となっています。筆者自身でもこの掲載欄で新商品や新本を知ることが多く、大変重宝しています。

研修会の案内

「研修会の案内」では、学会が主催する講義や栄養士会のセミナー、大学の講座やWebセミナーなど様々な研修会を知る事が出来ます。

日時・会場・内容・参加費・問い合わせ先がコンパクトにまとめられており、一目でわかる構成になっています

Book Review

「Book Review」では食や栄養に関連する本、例えば“給食実務必携”や“今知っておきたい!農産物直売所で稼ぐ70の極意”などの本が紹介されています。

選定基準は明らかでないものの、関連分野の本が多く掲載されており、栄養士にとって貴重な情報源となると思われます。

筆者としては、この「Book Review」が毎号掲載されていないのが残念です

【コラム】栄養士会誌は値段相応か?

最後まで読んでいただきありがとうございます

読者の方の中には栄養士会に入会するかを迷ってこのブログを読んでおられる方もいらっしゃるかもしれません。

栄養士会の年会費に栄養士会雑誌が見合ってるかと考えると、恐らくNOです。その費用分で直接に専門書を買ったり、研修会に参加する方が得られる情報や知識は多いと思われます。

やはり、栄養士会雑誌は栄養士会に入会する一つの特典と考えた方が自然だと筆者は思います

おしまい