病院で働きだして業務に慣れた。養成校時代の教科書では物足りなくなってきた3~4年目以降の栄養士向けの記事です。Vol.6

この記事は私がTwitterで発信している「1日ひとつだけ強くなる」をまとめました。

体系的ではありませんので、知らないトピックスがあれば、ご自身の学習を進める足がかりにしてただければ と思っています

✔本記事の内容:臨床栄養のトピック25項目

虚血性大腸炎

左側結腸に好発、結腸動脈と血管吻合で虚血を起こしやすい為、便秘・動脈硬化が誘因。造影で母指圧痕像があるかも。

消化管安静・補液を1-2週間で軽快。必要に応じて鎮痛・鎮痙・抗菌薬が投与される。

補液は栄養の入った輸液か確認

食事再開は腹痛とL/Dで考慮

食物繊維は腸内細菌へ働きGLPー1分泌促進する

GLP-1には、インスリン分泌促進やグルカゴン分泌抑制以外にも、脂肪分解や脂肪肝の減少等。

糖尿患者さんには食物繊維の摂取量チェック。摂取基準で耐用上限量は示されていないが、多量の摂取は不具合もある

BTR➡︎ 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比の事

肝硬変患者に測定、3.5以下でBCAA投与を検討。

充分食べられていたらリーバクト、食べられていなかったらアミノレバン、ヘパスを考慮

ヘパスは最近美味しくなったと思っている。特に抹茶味

食道癌周術期の栄養管理TIPS

術中の腸瘻造設される事が多い、腸管機能は維持されている事が多いので、栄養剤は半消化態を選択しても良い。

反回神経麻痺、肺炎、縫合不全が起こりやすい。栄養管理にはどれも影響があるので、経口と経腸のプランニングが重要

歯で口腔内の評価を

名前と番号はZsigmondy & Palmer systemが日本では最も普及しているらしい

「前歯が無い」等の抽象的な評価より、共通言語を持ちたい

食形態を従属変数、歯の番号を説明変数で多変量解析できないかな

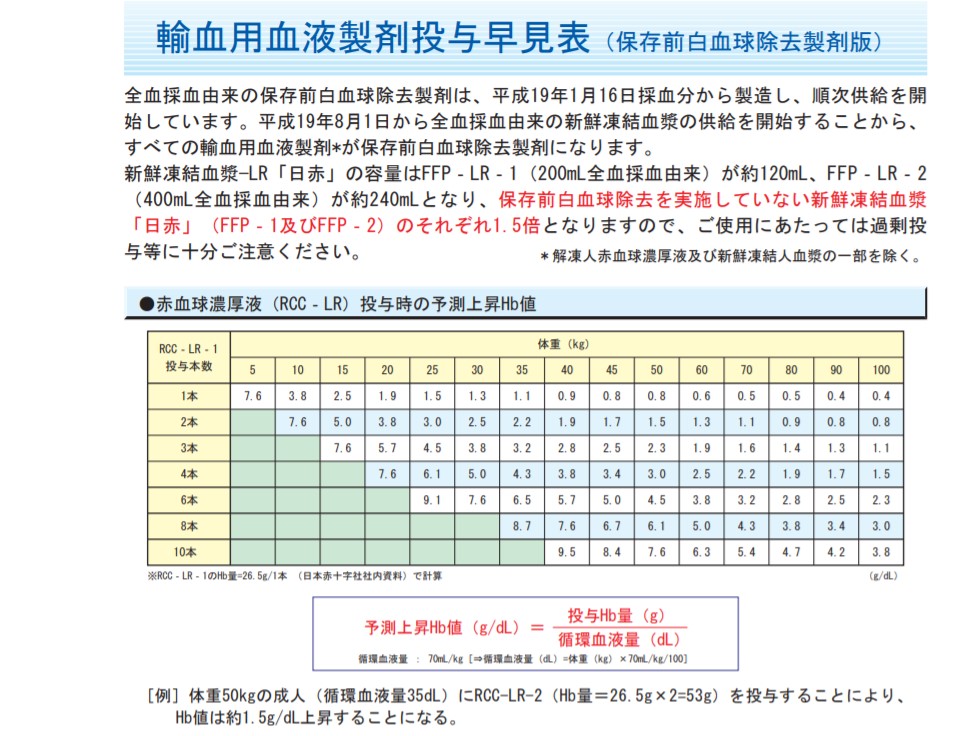

輸血のHB上昇予測

消化管出血後は輸血と止血を合わせて行う事が多いので、輸血によるHb上昇はしているものの、出血が続いて少し下がっている等、頭を悩ませる。

ある程度予測出来たら、食事開始の提案に役立つ(提案しない事に?)

リンク先の表でも簡易的に分かる。血小板もあります

医療で常識でも、案外栄養士は知らない。私ですヨ

腹水の発見

画像(CTかエコー)。フィジカルアセスメントでも一部分かる。

フィジカルは側腹部を軽くたたいて、波が逆の側腹手につたわっているかで分かる。

復水があれば、栄養計画が変わる。

画像の練習は画像診断cafeがおすすめ

食道狭窄に対するステント留置

狭窄に対してステントを埋める。ステントの径は電子カルテの内視鏡報告でチェック。記載内径は留置前であり、胸部xpでどの程度収縮しているかを確認する。

食事再開は歯とxpで確認した内径を基に食形態を決定・提案

半固形経腸栄養剤の肺炎抑制

胃瘻造設後に半固形と液体の栄養剤を比較、半固形の群で有意に肺炎が少なかった。という報告がある

半固形栄養剤は適応を個別に考える。消化管の病態把握を

口腔機能低下のチェック

- 口腔衛生状態

- 口腔乾燥

- 咬合力

- 舌口唇運動機能

- 舌圧

- 咀嚼機能

- 嚥下

それぞれに簡易スクリーニング方法があって、入院初期に行うだけでかなりの情報量。

ウチは歯科衛生士が病棟に居ないから、看護師と協力

オピオイド中の頑固な便秘

酸化マグネシウム等、よく使われる対策以外にも、スインプロイクって薬がある。

担癌患者さんの便秘対応中に適応かな?と思ったら薬剤師さんに確認

必要な事がされてる前提を確認し、その中で栄養対応したい

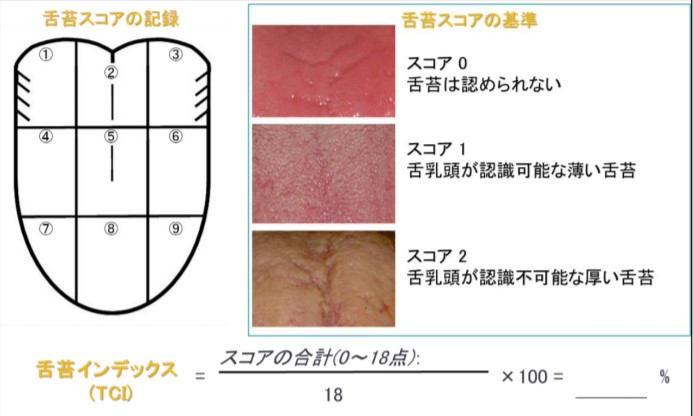

★口腔機能低下のチェック

舌苔スコアを用いる。

スコア太字の÷記号18→9点以上で口腔機能低下リスクあり。

汚い、汚くないなどの抽象的な評価ではなく、共通言語を使いたい

胃切後の栄養

ダンピング症候群が有名で予防に分割食、食事をゆっくり食べる等がある

幽門即切除で発生頻度差はB-Ⅰ<B-Ⅱ、R-yは少ないとされている

ちなみに、B-Ⅰ再建後の早期ダンピングの頻度は40%程度

術式と頻度を理解して指導時に言葉の強弱を選びたい

周術期の栄養

- エネルギー:20〜30kcal/kg

- タンパク質:1.0〜2.0kcal/kg

- 脂質エネルギー比:15〜30%

- その他は食事摂取基準

一口に手術と言っても色々あるので、侵襲の度合いを考慮。侵襲が強い方が高タンパク質。消化器外科は食形態も考慮

医薬品のビタミンは山ほどある。検索結果→284件(泣)

複合ビタミン剤だけでもチェック。

ウチでの採用は下記

- ビタノイリン50:(B1 50mg、B6 30mg、B12 250μg、B2 5mg)

- ビタメジン配合cup50:(B1 50mg、B6 50mg、B12 500μg)

- シナール配合顆粒1g:C 200mg、パントテン酸3mg)

口腔機能低下の一つ、口腔乾燥評価

サクソンテストor口腔粘膜浸潤度。専用のガーゼか口腔水分計が要る号泣

栄養士がやるとすれば現実的にはペンライトでの観察か考えている顔。舌と頬粘膜の乾燥観察、舌はヒビ割れかな

口腔機能低下の一つ、舌口唇運動の評価

オーラルディアドコキネシス

「パ」、「タ」、「カ」をなるべく早く繰り返し発音させ、5秒間測定してにカウントする。測定中の息継ぎを被検者に許可しておく。計30回未満が舌口唇運動機能低下の疑い

口腔機能低下の一つ、舌圧の評価

舌圧計での測定が必要ぼんやしりた顔

実際に栄養部門に常備されていないので、口腔ケア時に舌を押し返す力を他職種に確認、挺舌(ていぜつ舌を出している顔)した時の強さ等で検討か

食塊形成が弱くなる可能性。トロミ、食形態等考慮

口腔機能低下の一つ、咀嚼機能の評価

咀嚼能力率スコアもしくは、咀嚼能力測定用のグミゼリー活用。栄養士レベルで評価するにはゼリーは高いので、正確性は落ちるが「半年前に比べて硬いものが食べにくくなりました?」と聞く事で代用

★循環器病、糖尿学会 ステートメント2020

栄養の項目のみまとめ

2.予防・治療

Lifestyle介入-Ⅱ 禁煙・食事・etc

★体重管理

★目標体重・エネルギー摂取量の設定

★DASH食や地中海食

★主要栄養素の比率

口腔機能低下の一つ、嚥下機能の評価

EAT-10と聖隷病院の出している質問票、RSST等がスクリーニングとして有名。他にも頸部聴診

頸部聴診は嚥下音、呼吸音。嚥下の前後で比較

定量と定性評価を使い分けていきたい

簡単なのは「何食べてましたか?」

周術期の栄養

早期経腸・経口摂取(術後24h以内)は感染性合併症の減少や在院期間短縮

空腸瘻からの経腸栄養を行う時はポンプを用いて10〜20ml/hで開始し、モニタリングしながら1週間程度で目標まで速度up

低栄養例には術前からの免疫栄養

心不全の急性期

- 腸管が使用可能であれば出来るだけ早く使う

- 静脈栄養より経腸栄養の方が水を抑えつつエネルギー、タンパク質を確保できる

- 48時間以内に経腸栄養開始、但し循環動態を考慮

- etc

周術期の栄養 TIPS

- 必要栄養量は感染、体温を考慮

- 術直後、感染状態の時はover feedingに注意

- 術後1週間で消化管が使えない場合はTPN考慮

- 非糖尿でも耐糖能が低下するので注意。術後の高血糖は様々な合併症を起こす。200mg/dl以下が一つの目安

偽性高カリウム血症

慢性腎臓病などの相応の理由がなく高K血症の場合,偽性かも。血小板血症が代表的で100万/μL以上になると,採血後試験管内で血液が凝固し血小板からkが放出、高値となる

ヘパリン採血を行い血漿で測定すると真の値がわかる

つづく