病院栄養士が国家試験過去問を解く【臨床栄養のみ】vol.19

栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として

✔この記事の内容

第34回管理栄養士国家試験の臨床栄養に関係のある分野のみ

過去問は第34回管理栄養士国家試験を参照することにしました。厚生労働省のホームページからです。解答も同ホームページを参照しています。

解説は現役管理栄養士の私、都が行いました

問題番号①(国試番号28)

消化器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

- 食道は、胃の幽門に続く

- ガストリンは、胃酸分泌を抑制する

- 肝臓は、消化器酵素を分泌する

- 肝臓は、尿素を産生する

- 肝臓は、カイロミクロンを分泌する

解答

- ×

- ×

- ×

- 〇

- ×

解説

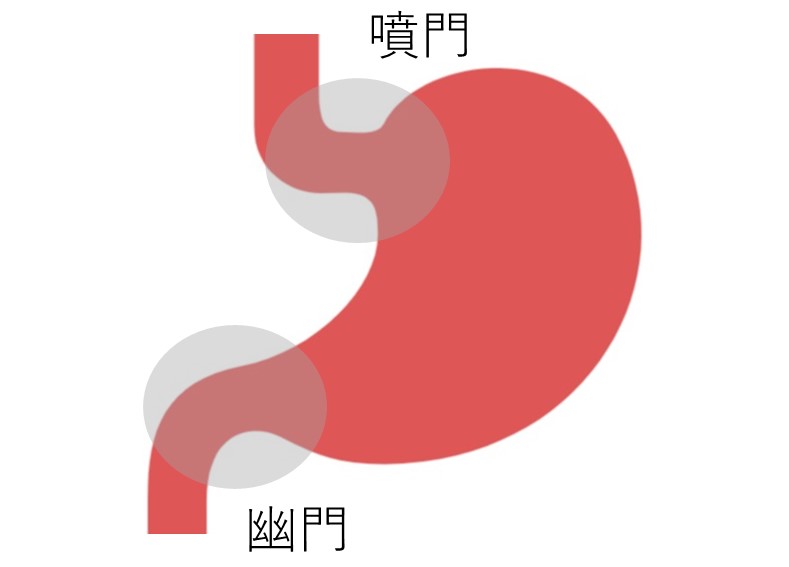

- × 胃の食道側の部分を噴門、十二指腸近くを幽門といいます。食物が口側へ逆流するのを防ぐのが噴門、食物を腸にゆっくり送るのが幽門。下のイラストを参照下さい。

- × ガストリンは胃酸分泌を促進するホルモンです。胃に食物が入ってきたときに分泌されます

- × 肝臓は胆汁を分泌しますが、消化酵素を含みません。膵液と混同しないよう注意。

- 〇

- × カイロミクロンは脂肪が体の中を移動しやすいために形を変えたモノで、肝臓から分泌されていません。

幽門と噴門

幽門と噴門

肝臓の主なはたらき

- たんぱく質合成・栄養の貯蔵

- 食物から吸収されたたんぱく質を体内で利用できる形(アルブミンなど)に合成します

- 食事が出来なかったときのために、エネルギーを肝臓に貯蔵(グリコーゲン)しています

- 有害物質の解毒

- 体で利用された、たんぱく質の残り(アンモニア)を尿素に変えます。アンモニアは体に有害、尿素はアンモニアほど有害ではない。他にもアルコールを分解したり。

- 胆汁の分泌

- 胆汁の働きは脂肪を体に吸収しやすくするために乳化する。消化酵素は含んでいません。

問題番号②(国試番号29)

循環器系の構造と機能に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ

- 僧帽弁を通る血液は、動脈血である

- 肺静脈を流れる血液は、静脈血である

- 左心室の壁厚は、右心室の壁厚より薄い

- 交感神経の興奮は、心拍数を低下させる

- アンジオテンシンⅡは、血圧を低下させる

解答

- 〇

- ×

- ×

- ×

- ×

解説

- 〇 僧帽弁は左心房と左心室の間にある弁。肺から返ってきた血液が通るので酸素を含んでおり動脈血。下図と箇条書きを参照

- × 基本的に静脈には静脈血、動脈には動脈血が流れている。肺が絡むと例外となる。下図と箇条書きを参照

- × 壁厚が厚いという事は筋肉があるということ。左心室はこれから全身へ血液を送り出さないといけないので筋肉が必要。そのため壁厚は右心室より厚い。

- × 交感神経がゆうい→カッカして戦闘態勢になるイメージ。心拍痛はあがります。ちなみに血圧もあがります。副交感神経はこれらの逆

- × アンジオテンシンⅡは血管を収縮させ血圧を上げます

- 動脈血は酸素を含む赤い血液

- 静脈血は酸素を含まない青い血液

- 動脈とは心臓から押し出される血液が流れる血管

- 静脈とは全身・各臓器で使われた血液を心臓に送るために使われる血管

- 肺は酸素を供給する

問題番号③(国試番号31)

内分泌器官と分泌されるホルモンの組み合わせである。もっとも適当なのはどれか1つ選べ

- 下垂体前葉→メラトニン

- 下垂体後葉→黄体形成ホルモン

- 甲状腺→カルシトニン

- 副腎皮質→ノルアドレナリン

- 副腎髄質→レプチン

解答

- ×

- ×

- 〇

- ×

- ×

解説

- × メラトニンは松果体で分泌

- × 黄体形成ホルモンは脳下垂体から分泌

- 〇

- × ノルアドレナリンは副腎髄質から分泌

- × レプチンは脂肪細胞から分泌