この記事を書いている私は現役の病院栄養士ですが、知識の確認するために国試(臨床栄養の領域のみ)の過去問をチェックしました。 その2回目となります

栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として、気軽に読んで頂ければ幸いです。国試と思ってあなどると知らない事もあるので、知識の底上げにもってこいです

✓本記事の内容

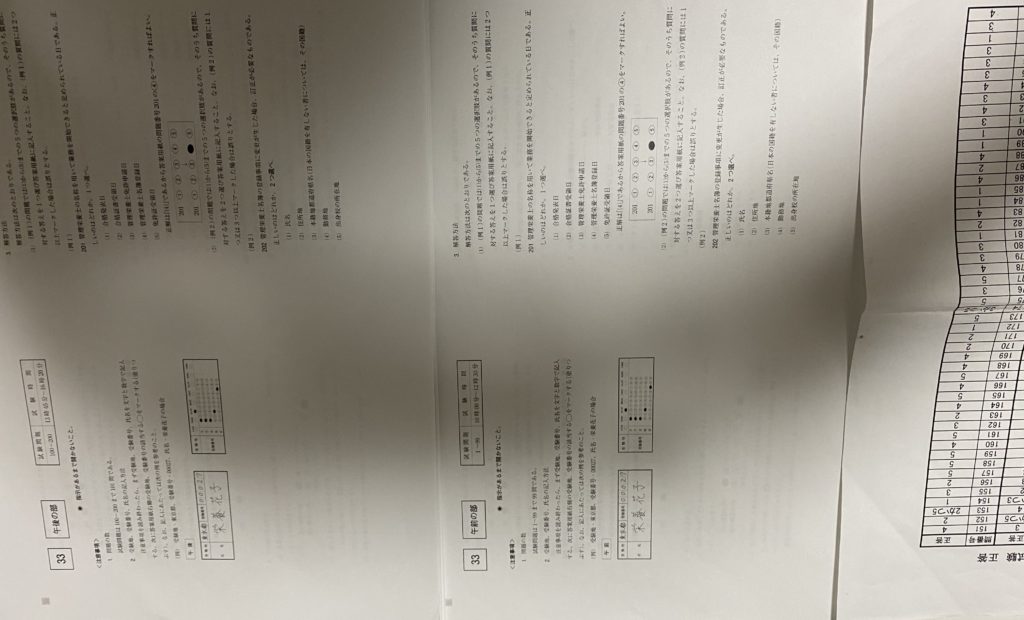

第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の分野のみ 5問

過去問は第33回管理栄養士国家試験を参照することにしました。厚生労働省のホームページからの印刷です。解答も同ホームページを参照しました。※厚労省のHPでは公開が終了しています

解説はこの記事を書いている都が行いました

問題① (国試問番号27)

臨床検査に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ

- 基準値は、健常者の測定値の75%が含まれる範囲である

- 心電図のP派は、心室の興奮を反映している

- 便潜血反応は、大腸がんのスクリーニングとして用いられる

- ALTの上昇は、心臓疾患に特異的である

- CT(コンピュータ断層読影)は、磁気を利用する検査である

解答

- ×

- ×

- 〇

- ×

- ×

解説

- × 基準値とは健康な人の集団で、値が極端に高い上位2.5%と極端に低い2.5%を除いた、その集団の95%が含まれる値です。だから”正常値”ではありません(5%の健常者が含まれるので)。これを知っていると検査の値から外れているだけで異常と言い切れない事が分かります。普通に考えて設問の通り75%で運用したら病気じゃないのに異常と判定される人が沢山でて不便なので、誤っていると分かりますね。(参考サイト:東京大学医学部附属病院 検査科)

- × P波は心房の、QRS-Tは心室の電気活動を意味するので×が正解。国試に合格するのが目標であればとりあえず暗記。理解するには心臓の解剖・機械のメカニズムから入る必要がある。使えたとしてもテント状T派ぐらいかな・・・?あとは他の職種の信頼が得られる。(参考サイト:看護roo)

- 〇 検診などで使われる。スクリーニングとはふるい分けの事で潜血が陽性≠大腸がん。

- × AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPをセットで暗記していると思いますが、ASTが肝細胞と心筋、骨格筋に多く含まれる酵素ですね。ASTとALTの乖離で評価が出来ます。他にも半減期の違いから、ASTは急性の肝障害時にALTより早く反応します。急性の栄養過剰に使えます

- × 磁気を利用した画像検査はMRIですね。他にも画像はx線検査(いわゆるレントゲン検査)、マンモグラフィ、エコーなどがあります。栄養評価に使える画像検査は多い(脂肪肝、腎機能、腸閉塞、肺etc…)ので病棟で栄養管理をする職場だと知っておいて損は無い

問題②(国試番号28)

治療の種類とその組み合わせである。誤っているのはどれか。1つ選べ

- 対症療法 発熱の患者に対する解熱鎮痛薬の投与

- 原因療法 C型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法

- 化学療法 子宮頸がんに対する放射線照射

- 理学療法 脳梗塞後の麻痺に対するリハビリテーション

- 緩和療法 がん患者に対する精神的ケア

解答

- 〇

- 〇

- ×

- 〇

- 〇

解説

- 〇 対症療法は病気の原因に対してではなく、症状を軽減するための治療を行い、自然治癒能力を高め、かつ治癒を促進する療法です。 実臨床では「姑息的に~」とか言ったりします。設問が「発熱の元となっている感染に抗菌薬を使った」と書いてあれば対症療法では無くなります。栄養は「栄養療法」として対症療法・支持療法に区分されている事もあります

- 〇 原因療法は病気の原因を取り除く治療法で、西洋医学の基本です。なので、西洋医学中心の日本の病院では、わざわざ「原因療法で行く!」とは言わないですね

- × 化学療法は抗がん剤治療の事ですね。化学物質を使ってがんを破壊したり、増殖を抑えたりするので「化学」が使われているそうです。設問の記載は放射線療法です。

- 〇 リハビリテーションには他にも、作業療法、言語聴覚療法があり、それぞれ国家資格が存在します。(作業療法→OT、理学療法→PT、言語聴覚療法→ST)STさんは嚥下リハビリも業務内に入るので連携する機会が多いです。

- 〇 設問はがん患者に対する精神的ケアとありますが、それ以外(排便・痛み・睡眠・社会資源など)にも対応していますし、がん以外も対象になりますし、家族も対象です。病院で緩和ケアチームが稼働している事もあり、栄養士がメンバーに入る事も珍しくありません

問題③(国試番号29)

栄養・代謝に関わるホルモン・サイトカインに関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

- グレリンは、食前に比べて食後に分泌が増加する

- レプチンは、エネルギー代謝を抑制する

- アディポネクチンはインスリン抵抗性を増大させる

- TNF-α(腫瘍壊死因子α)はインスリン抵抗性を軽減する

- インクレチンはインスリン分泌を亢進させる

解答

- ×

- 〇

- ×

- ×

- ×

解説

- × グレリンは主に胃内分泌細胞で産生され,摂食亢進や体重増加,消化管機能調節などエネルギー代謝調節に重要な作用を持っています。低栄養では味方、糖尿・肥満などの生活習慣病では敵のイメージ。ちなみに六君子湯という漢方薬がグレリン分泌を亢進させるので、摂取不足の低栄養患者さんに投与される事がある

- 〇

- × アディポネクチンはインスリン感受性の亢進、動脈硬化抑制、抗炎症、心筋肥大抑制などが報告されています。糖尿病・肥満などの分野では味方のイメージ

- × TNF-αは有名ですね。炎症性サイトカインです。インスリンの抵抗性を助長。重症領域と糖尿病の領域でよく目にしますが、難しい。敵のイメージ。

- × インクレチンは血糖値によってにインスリン分泌を促進する消化管ホルモンです。糖尿病の治療薬でDPPⅣ阻害薬という薬が有名ですが、これがインクレチン関連の薬です。このインクレチンがあるので、同じ100kcalでも静脈に直接入れるのと、口・消化管を経由して体にいれるのでは血糖へ与える影響は異なると思います

問題④(国試番号30)

胆汁と膵液に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ

- 胆汁は、胆嚢で産生される

- 胆汁は、リパーゼを含む

- 胆汁は、脂肪を乳化する

- 膵液は、膵島(ランゲルハンス島)から分泌される

- 膵液は、酸性である

解答

- ×

- ×

- 〇

- ×

- ×

解説

胆嚢・膵臓の解剖生理を確認すれば解ける基本的な問題

- × 胆汁が生成されるのは肝臓。胆嚢は胆汁を溜めて濃縮しています。胆汁は胆嚢で作られていないので、手術で胆嚢を切除しても厳格な脂肪制限は必要ないのはこれが理由

- × リパーゼは膵液に含まれています。膵障害では血液検査でリパーゼをみます

- 〇 乳化は水と油など本来混ざり合わない液体の一方を微粒子にして他方に分散(混ぜ)させる。

- × 膵液は腺房細胞から分泌されます。ランゲルハンス島から分泌されているインスリンは糖尿領域でよく出てくるので混同しないよう。膵液は体の外(消化管)に働き、インスリンは体の中(血液中)なので全然違う

- × 膵液はアルカリ性です。胃酸が胃から十二指腸へ流れてきますが、胃酸は食べたお肉を溶かす文字通りの「酸」です。そのままだと人体の十二指腸もお肉と同様に溶けてしまいますが、膵液がアルカリ性なので中和されて溶けずにすむわけです

問題⑤(国試番号31)

循環器疾患に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ

- 心房細動は脳出血のリスク因子である

- 心室細動は致死性不整脈である

- 心筋梗塞による胸痛にはニトログリセリンが有効である

- 仮面高血圧では、家庭血圧は正常である

- 右心不全では、肺うっ血をきたす

解答

- ×

- 〇

- ×

- ×

- ×

解説

- × この設問は心原性脳梗塞のひっかけでしょう。心臓(心房細動)で出来た血栓が血流に乗って脳へ行き、そこで詰まる(梗塞を起こす)のが心原性脳梗塞です。設問は脳出血なので梗塞とは別

- 〇 設問に致死性不整脈とありますが、私の周りではあまり聞きません。治療に緊急を要する不整脈だそうです。不整脈の理解は解剖と整理を理解する必要があります。直接栄養が関与はしてなさそう

- × ニトログリセリンは心臓の血管である冠動脈を広げて心臓に血液が流れるようにする薬。心筋梗塞は心臓への血流が滞り心筋が壊死した状態。なので有効ではない。ちなみに狭心症にはニトログリセリンが有効。しかし、狭心症→ニトログリセリンと単なる暗記はお勧めできない

- × 仮面高血圧とは病院で測定している血圧は正常で、家庭で測定するいつもの血圧が高いことです。病院側からすると仮面をかぶっているように見える

- × 医療でいう「不全」とは機能していないということ。設問にある右心不全とは心臓の右側(右心房・右心室)が機能していないということ。心臓は全身に血を送るポンプ、機能しなくなった部位より上流の血流が滞る、血流が滞っている部位に障害が起きる。肺は左心房の上流なので設問は誤り。心臓・全身の循環を確認してください。参考サイト:看護roo!

つづく

あわせて読みたい

病院栄養士が国家試験過去問を解く【臨床栄養のみ】vol.3

この記事を書いている私は現役の病院栄養士ですが、知識の確認するために国試(臨床栄養の領域のみ)の過去問をチェックしました。 その3回目となります 栄養士の卵さん...