この記事を書いている私は現役の病院栄養士ですが、知識の確認するために国試(臨床栄養の領域のみ)の過去問をチェックしました。 その5回目となります

栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として、気軽に読んで頂ければ幸いです。

✔本記事の内容

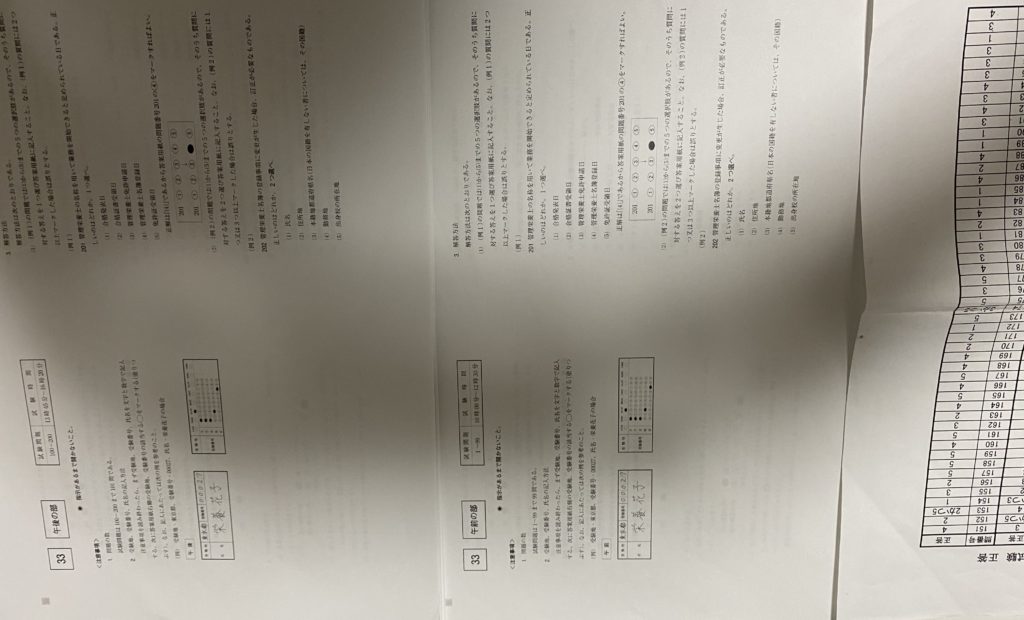

第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の分野のみ 5問

過去問は第33回管理栄養士国家試験を参照することにしました。厚生労働省のホームページからの印刷です。解答も同ホームページを参照しました。※厚労省のHPでは公開が終了しています

解説はこの記事を書いている都が実臨床の栄養士業務を意識して行いました

問題①(国試番号43)

免疫・アレルギー疾患とその特徴的な症候の組み合わせである。正しいのはどれか。1つ選べ

- 糸球体腎炎→低血圧

- 強皮症→蝶形紅斑

- シェーグレン症候群→唾液分泌低下

- バセドウ病→体重増加

- 橋本病→眼球突出

解答

- ×

- ×

- 〇

- ×

- ×

解説

- × 糸球体腎炎の有名なのは血尿,タンパク尿,乏尿,浮腫,高血圧。尿が減るので体の中に水がたまります。体の中に水がたまると血管内の血液量が増えるので血圧が上がります

- × 蝶形紅斑は全身性エリテマトーデスの特徴的な症状です。強皮症も同じ膠原病と関係していますね。これはもう覚えるしか。蝶形紅斑は画像検索で見ておくと覚えやすいですね

- 〇 シェーグレン症候群の唾液分泌低下での口腔乾燥は有名で、他にも目や鼻粘膜も乾燥します。栄養管理で必要なので覚えておいて損は無いです。

- × バセドウ病からの甲状腺機能亢進症となり体重が低下する事が多いですね。ただし、実臨床では色々な疾患・患者背景があるので一律には言えない。どの項目にでも言えますが。

- × 眼球突出はバセドウ病でよくみられる徴候ですね。

実臨床で働いている感覚では糸球体腎炎、膠原病、シェーグレン症候群、バセドウ病はしばしば遭遇するので、病態を知っておくと良いですね

問題②(国試番号44)

感染症の感染経路に関する記述である。誤っているのはどれか1つ選べ

- 結核は空気感染である

- コレラは、水系感染である

- アニサキスは、いかの生食で感染する

- 風疹は、胎児に垂直感染する

- C型肝炎は、経口感染である

解答

〇→設問の内容が正しい、×→設問の内容が誤り

- 〇

- 〇

- 〇

- 〇

- ×

解説

- 〇 結核菌は空気中に浮遊して、それを吸い込むことによって感染します。よって空気感染

- 〇 コレラ菌に汚染された水や食料を摂取することにより感染します。上下水道が整備されていない社会で感染が拡大します

- 〇 アニサキスは魚介類に寄生する寄生虫です。アニサキスの幼虫が消化管に入り食中毒を起こします

- 〇 病原体が親から子どもに伝わる感染様式のことです。それに対して個人個人が感染することを水平感染といいます

- × C型肝炎は血液を介するウイルス感染なので、設問は×。輸血や注射の使いまわしによって感染するのが多く、薬害として裁判の広告でよく見かけますね

問題③(国試番号73)

たんぱく質とアミノ酸の代謝に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ

- たんぱく質の摂取量が不足すると、窒素出納は正になる

- たんぱく質の摂取量が増加すると、尿中への尿素排泄量は減少する

- アルブミンの合成は腎臓でされる

- トリプトファンは、パントテン酸に変換される

- バリンは、糖新生に利用される

解答

- ×

- ×

- ×

- ×

- 〇

解説

- × 窒素出納はタンパク質の摂取(窒素の取り込み)と窒素の消費の差をみます。正→取り込みが消費より多い、負→取り込みが消費より少ないとなります。したがって、設問は×

- × タンパク質が代謝されると、代謝の残りが尿素となり尿で排泄されます。よって、タンパク質の摂取量が増えると尿素の排泄量も増えます

- × アルブミンの合成は肝臓で行われます。

- × パントテン酸は水溶性ビタミンの項目に分類されており、別物

- 〇 糖新生はアミノ酸をグルコースに変えて血液に供給する経路です。バリンはアミノ酸。

生化学を忘れている私には設問5のみ難しく感じましたが、それ以外の問題の難易度が低いのでそういう問題かもしれません。

問題4(国試番号74)

摂取するたんぱく質の量と質の評価に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ

- 無たんぱく質摂食時には、窒素の糞便中排泄は無い

- アミノ酸インバランスは、可欠アミノ酸の過剰摂取より起こる

- 正味たんぱく質利用率は、たんぱく質栄養価の化学的評価方法である

- 小麦たんぱく質の第一制限アミノ酸は、リシンである

- アミノ酸の補足効果は、卵白たんぱく質に対して発揮される

解答

- ×

- ×

- ×

- 〇

- ×

解説

- × 便にはたんぱく質を基にした体の老廃物が含まれているので、タンパク質を摂取しなくても便から窒素の排泄はされます。

- × アミノ酸インバランスは必須アミノ酸の過剰摂取で起こる事です。可欠アミノ酸は非必須の事なので設問は誤り

- × 食品たんぱく質の栄養価評価法は,利用効率を基準に考えて生物 を用いて測定する生物学的評価法と,アミノ酸組成に基づいて計算に よって求められる化学的評価法に分けられる。設問はアミノ酸ではない

- 〇

- × 違う食品からアミノ酸を同時に摂取することにより、互いの不足分を補い、全体のアミノ酸スコアが上がること。卵白はアミノ酸スコアが理想に近いので補足効果が発揮されません(ごめんなさい推測の解説です)

問題5(国試番号75)

糖質の代謝に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ

- 腎臓は糖新生を行う

- 吸収された単糖類は、リンパ管を介して肝臓に運ばれる

- 肝臓は、グルコースから脂肪酸を合成できない

- 骨格筋は、グルコース6-リン酸からグルコースを生成する

- 脳は、飢餓の時にケトン体を利用する

解答

- 〇

- ×

- ×

- ×

- 〇

解説

- 〇 糖新生は主に肝臓で行われていますが、腎臓でも行われています。糖新生はグルコースが足りない時に体の中でグルコースを作る過程です。グルコースは臓器が働くのために必要

- × 担当は門脈を経て肝臓へ運ばれます。解剖と経路を合わせて見ておくと応用力が増します。

- × 過剰なグルコースは脂肪酸合成を経て脂肪として体に蓄積されます。

- × これは肝臓の働きです。

- 〇 昔の教科書ではグルコースでしか働かない臓器に脳が入っていましたが、ケトン体を利用できることが分かっています。糖質制限のディスカッションでよく聞く項目ですね

つづく

あわせて読みたい

病院栄養士が国家試験過去問を解く【臨床栄養のみ】vol.6

この記事を書いている私は現役の病院栄養士ですが、知識の確認するために国試(病院ので使えそうな設問)の過去問をチェックしました。 その6回目となります 栄養士の卵...