栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として一読してみてください

✔本記事の内容

第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の分野のみ

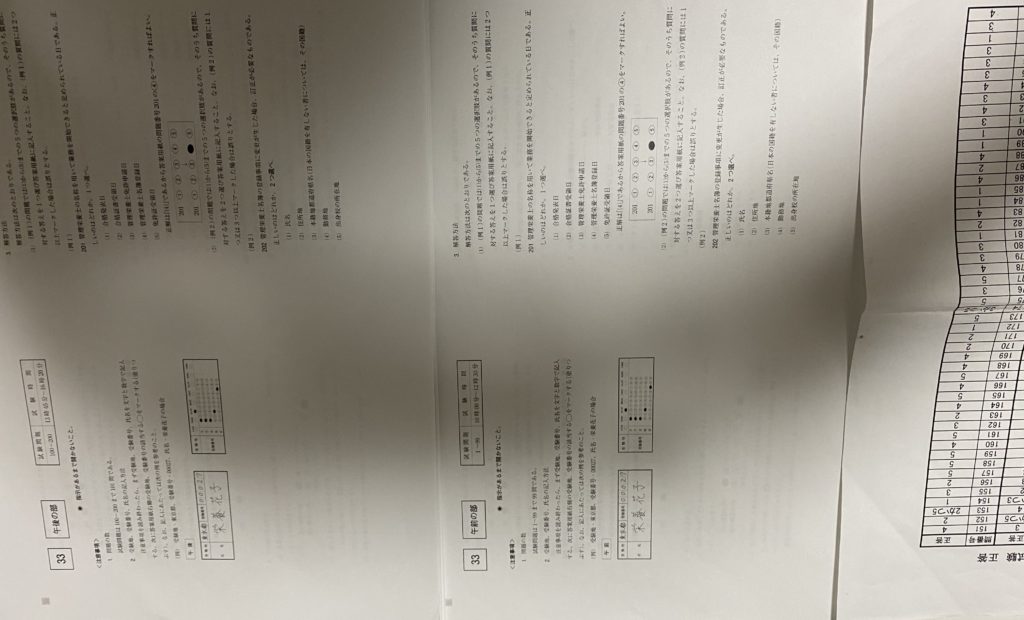

過去問は第33回管理栄養士国家試験を参照することにしました。厚生労働省のホームページからの印刷です。解答も同ホームページを参照しています。

解説はこの記事を書いている都が行いました

問題番号① (国試番号120)

医薬品の薬理効果に及ぼす食品の影響に関する記述である。( )に入る正しいものの組み合わせはどれか。1つ選べ

(a)であるカルシウム拮抗薬の薬理効果は、(b)を摂取することにより(c)する。

- (a)抗凝固薬、(b)納豆、(c)増強

- (a)抗凝固薬、(b)グレープフルーツジュース、(c)減弱

- (a)降圧薬、(b)納豆、(c)増強

- (a)降圧薬、(b)グレープフルーツジュース、(c)減弱

- (a)降圧薬、(b)グレープフルーツジュース、(c)増強

解答

- ×

- ×

- ×

- ×

- 〇

解説

栄養士の覚えるべき必須の薬品を2種類です

【降圧薬】降圧薬のひとつであるカルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)はグレープフルーツとの組み合わせで効き過ぎる(増強)ので禁止です。降圧薬はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、アンジオテンシン変換酵素阻害薬など、沢山あるので降圧薬=グレープがダメという分けではありません。ゼリーは良いのか等、働き始めてから悩まされます

【抗凝固薬】抗凝固薬のひとつであるワルファリンカリウム薬は納豆との組み合わせで効果が弱くなる(減弱)。別の薬品で抗血小板薬がありますが、抗凝固薬と違うのでひっかけに注意。ちなみにワーファリン®の添付文書に納豆とクロレラが記載されているので、薬剤師さんがクロレラを注意事項としてよく挙げます

問題番号②(国試番号121)

医薬品とその作用の組み合わせである。正しいのはどれか。1つ選べ。

- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬–尿中ナトリウム排泄抑制

- アンジオテンシン変換酵素阻害薬–尿中カリウム排泄抑制

- 抗アルドステロン薬–尿中ナトリウム排泄抑制

- ループ利尿薬–尿中カリウム排泄抑制

- サイアザイド系利尿薬–尿中ナトリウム排泄抑制

解答

- ×

- 〇

- ×

- ×

- ×

解説

- × アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)は腎遠位尿細管におけるNa+とClの再吸収を抑制し、水の排泄を促進させるので尿中ナトリウムの排泄を促進しています。よって薬品の添付文書にも低ナトリウムの副作用が記載

- 〇

- × 抗アルドステロン薬はNa排泄による利尿効果とK排泄抑制作用。なので尿中のナトリウムは亢進されています

- × ループ利尿薬はNaとKの再吸収を抑制するので尿中排泄は亢進されています。

- × Na再吸収を抑制するので、尿中排泄は亢進されています。

降圧・利尿は、①レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系のホルモンフローと②腎臓での解剖(ヘンレループ・遠位尿細管・近位尿細管・集合管)と作用を簡単でも良いので図で覚えると記憶に定着

問題番号③(国試番号122)

78歳、女性。BMI17.5kg/m2。大腿骨頸部骨折にて入院。入院前から、歩いて買い物に出かけるのが大変だったと訴えており、朝食はバナナ1本、昼食・夕食は配食サービス1食分を2回に分けて食べていた。エネルギー摂取量不足であった。1日の目標エネルギー量は1,400kcalである。

SOAPとその内容の組み合わせである。正しいのはどれか。1つ選べ。

- S–BMI17.5kg/m2

- O–目標エネルギー量は、1,400kcal/日

- A–朝食はバナナ1本

- A–エネルギー摂取量不足

- P–歩いて買い物に出かけるのが大変

解答

- ×

- ×

- ×

- 〇

- ×

解説

- × BMIは身長と体重の客観的指標なので「O」に該当

- × 目標エネルギー量は、栄養士が評価して設定するので「A」

- × 朝食の内容は本人からの聞き取りのため、「S」

- 〇

- × 歩いて買い物に出かけるのが大変だった というのは患者(もしくは家族)からの情報なので「S」に該当。

SOAPとは、カルテなどに記録するときの記入方法のひとつです。

S(Subject):主観的データ。患者・家族の話など

O(Object):客観的データ。身体診察・検査結果など。誰が見ても変化が無い情報

A(Assessment):SとOの情報をもとにした評価(例:低栄養である等)

P(Plan):上記S・O・Aをもとにした今後の計画・方針

もし、患者さんが「ここ数日は風邪なんです・・・」と言ってきたら、それは「S」になります。しかし、医師が目の前の患者さんを風邪と診断したら「A」となります。

問題番号④(国試番号123)

クワシオルコルみみられる特徴の組み合わせである。正しいのはどれか。次の1~5で1つ選べ

| 浮腫 | 血清総たんぱく質値 | 肝腫大 |

| 1 | あり | 正常 | あり |

| 2 | あり | 低下 | なし |

| 3 | あり | 低下 | あり |

| 4 | なし | 正常 | あり |

| 5 | なし | 低下 | なし |

解答

- ×

- ×

- 〇

- ×

- ×

解説

解答は3の設問が正解。

クワシオルコルはたんぱく質が不足するので、血清総たんぱく質は低下、たんぱく質には血液中の水を保持する力がありますが、血中のたんぱく質が少なくなるので水を保持できなくなり、血管から組織へ水が移動します、これが浮腫です。

肝臓で合成された脂質はリポたんぱくというたんぱく質で血中を運ばれるのですが、そのリポたんぱくの材料となるたんぱく質が不足しているため、脂質が肝臓から運び出されず肝臓に貯まります、その結果肝臓が脂肪だらけになって腫大します

| マラスムス | クワシオルコル |

| 不足栄養 | 主としてエネルギー・たんぱく質 | 主としてたんぱく質 |

| 体重 | 著名な減少 | 比較的軽度の減少 |

| 浮腫 | なし | あり |

| 肝臓肥大 | なし | あり |

| 血清アルブミン値 | 正常である事が多い | 低下 |

問題番号⑤(国試番号124)

45歳、男性。事務職。身長170cm、体重75kg、BMI26.0kg/m2、腹部CT測定により内臓脂肪面積110cm2であった。血圧125/80mmHg。空腹時血液検査値は、血糖100mg/dl、トリグリセリド140mg/dl。その他、特別な健康障害はみられない。この患者の病態と栄養管理に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ

- 肥満症である。

- メタボリックシンドローム

- 脂質異常症と診断される。

- エネルギー摂取量は、35kcal/kg 標準体重/日とする。

- 1か月に10%の原料を目標とする

解答

- 〇

- ×

- ×

- ×

- ×

解説

- 〇 日本において肥満症の定義はBMI25以上・内臓脂肪の蓄積(CTで100 cm2以上)とされているため、問題文の対象者は肥満症に該当。気を付けないといけないのは、「肥満」と「肥満症」は意味が違う。

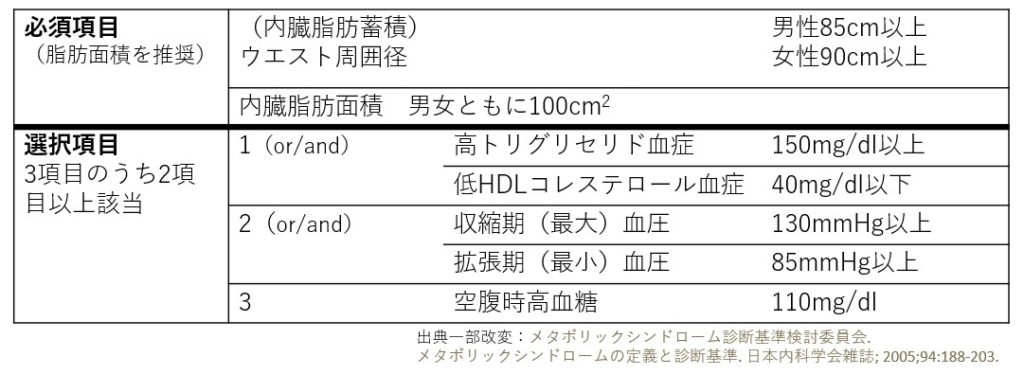

- × メタボリックシンドロームの基準を下図参照。内臓脂肪の蓄積のみ該当であり、対象外。

- × トリグリセリドの値は脂質異常症の基準以下。参考サイト:e-ヘルスネット(厚生労働省)

- × 25kcal×標準体重(kg)以下とされている。ちなみに高度肥満(BMI≧35)では、20~25kcal×標準体重(kg)以下。3

- × 肥満診療ガイドライン2016において、まず3%の減量を目標とされているため正解ではない。ちなみに高度肥満症(BMI35以上)の場合は5~10%である。

つづく

あわせて読みたい

病院栄養士が国家試験過去問を解く【臨床栄養のみ】vol.10

栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として一読してみてください ✔本記事の内容 第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の...