栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として

✔本記事の内容

第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の分野のみ

過去問は第33回管理栄養士国家試験を参照することにしました。厚生労働省のホームページからの印刷です。解答も同ホームページを参照しています。

解説は現役管理栄養士の都が行いました

問題番号①(国試番号135)

進行した慢性閉そく性肺疾患(COPD)患者の栄養アセスメントの結果である。正しいのはどれか。1つ選べ。

- 体重の増加

- 安静時エネルギー消費量の増加

- %1秒量の上昇

- 動脈血酸素分圧(Pa02)の上昇

- 血清トランスサイレチン値の上昇

解答

- ×

- 〇

- ×

- ×

- ×

解説

- × エネルギー消費量が増える脂肪量の低下にとどまらず,生体活動に必要な筋肉などの低下も伴ってやせる事が多いです。

- 〇 呼吸負荷の増大があり,エネルギー消費が亢進しているためです

- × %1秒量は肺機能の指標のひとつです。検査で吐き出した空気のうち、最初の1秒間で吐き出した(1秒量)割合の事です。COPDでは吐く息の量が減るのでこの指標は低下します

- × 動脈血酸素分圧(Pa02)は、簡単に言うと肺でのガス交換(酸素と二酸化炭素の)の能力です。SOPDでは呼吸が苦しくなりますが、その原因の一つにガス交換の能力、つまりPa02が低下するためです。

- × COPDはエネルギーの摂取不足、全身性の炎症、内分泌ホルモンの異常などにより、トラスサイレチン(プレアルブミン)が低下します。栄養状態が低下しやすい病態ですね

問題番号②(国試番号136)

23歳女性。身長150cm、体重34kg(標準体重50kg)、BMI15.0kg/m2。2週間以上、ほとんど摂食できていない神経性やせ症の患者である。緊急入院させ静脈栄養管理となった。輸液開始時に投与する1日当たりのエネルギー量である。最も適切なのはどれか。1つ選べ

- 500kcal/日

- 1,000kcal/日

- 1,500kcal/日

- 2,000kcal/日

解答

1.〇

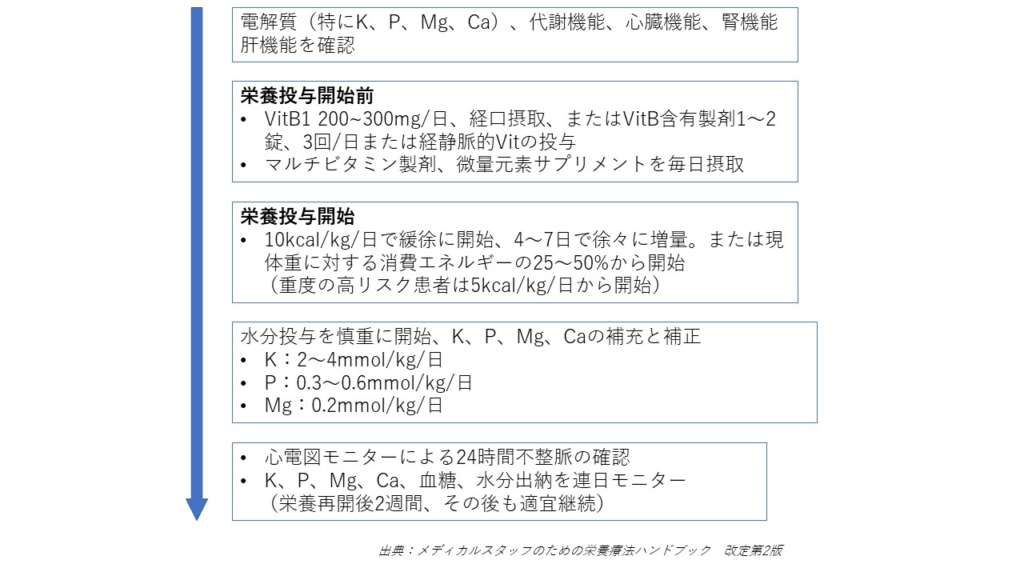

refeeding syndrome(リフィーディング症候群)の問題ですね。NICEのガイドラインで、リフィーディング症候群のハイリスク条件が示されています。

以下の1つ以上が該当

- BMI <16

- 過去3-6か月で意図せず>15%以上の体重減少

- 10日間以上栄養を殆ど摂っていない

- 栄養投与前に低P, Mg, Kがある

以下の2つ以上が該当

- BMI <18.5

- 過去3-6か月で意図せず>10%の体重減少

- 5日以上栄養を殆ど摂っていない

- アルコール中毒, 薬剤, インスリン,化学療法, 制酸剤, 利尿剤の使用

問題番号③(国試番号138)

骨粗鬆症に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。

- 骨吸収は閉経後に低下する。

- 骨型アルカリホスファターゼは、骨吸収マーカーである。

- 低カルシウム血症となる。

- 食塩摂取過剰は、リスク因子である。

- 治療には、ステロイド薬が用いられる。

解答

- ×

- ×

- ×

- 〇

- ×

解説

- × エストロゲンは、破骨細胞(古い骨を吸収する細胞)と骨芽細胞(新しい骨を作る細胞)の両方に作用しています。閉経にともなうエストロゲン欠乏により、破骨細胞による骨吸収が亢進して、骨量が減少すると考えられています。出典:日本内分泌学会

- × 骨型アルカリホスファターゼは分解するときのマーカーですね。骨に異常を生じる病気によって血中濃度が上昇し、逆に骨を作る力が弱くなった場合には低下します。

- × イメージ的には血中のカルシウムも低くなりそうですが、血中のCaが低下するとホルモンの働きによって、血中のCaは上昇します。骨粗しょう症だけでは血中Caは下がりにくいですね。

- 〇 骨粗鬆症と予防のガイドライン2015で予防は見つけられませんでしたが、骨粗鬆症治療時に過剰摂取をさけたほうが良い食品として、リンを多く含む食品、食塩、カフェインを多く含む食品(コーヒー、紅茶)、アルコールが挙げられていました。

- × 薬物療法は整理しましょう。ステロイド薬はガイドラインで示されていません。

骨吸収を抑制:女性ホルモン薬、ビスホスホネート、SERM、カルシトニン薬、デノスマブ

骨形成を促進:ビタミンD3製剤、ビタミンK製剤、副甲状腺ホルモン薬

その他:カルシウム薬、イプリフラボン、タンパク同化ホルモン薬

参考:骨粗鬆症と予防のガイドライン2015

問題番号④(国試番号139)

消化器手術とその合併症の組み合わせである。正しいのはどれか。1つ選べ。

- 食道切除–脂肪吸収障害

- 胃全摘–巨赤芽球性貧血

- 胆嚢摘出–低血糖

- 膵臓切除–嚥下障害

- 直腸切除–ダンピング症候群

解答

- ×

- 〇

- ×

- ×

- ×

解説

- × 食道切除後の合併症は設問の選択肢の中だと、嚥下障害ですね。脂肪吸収障害は食道切除後はおきにくいです

- 〇 胃はビタミンB12の吸収に重要な役割を果たしているので、その胃が無くなると吸収不良が生じます。ビタミンB12不足による巨赤芽球性貧血に陥ります

- × 胆嚢摘出後の合併症で起きやすい項目はありません。脂肪吸収障害が体感的には低頻度で起きますが・・・。

- × 膵臓切除後の合併症で選択肢の中では脂肪吸収障害が起きやすいです。膵臓の機能の一つに膵液の分泌があります。膵液に脂肪吸収の役割があるためです

- × 直腸切除後によく起こる合併症で、選択肢の中にある項目はありません

問題番号⑤(国試番号140)

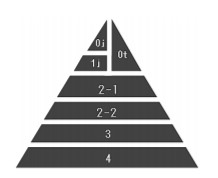

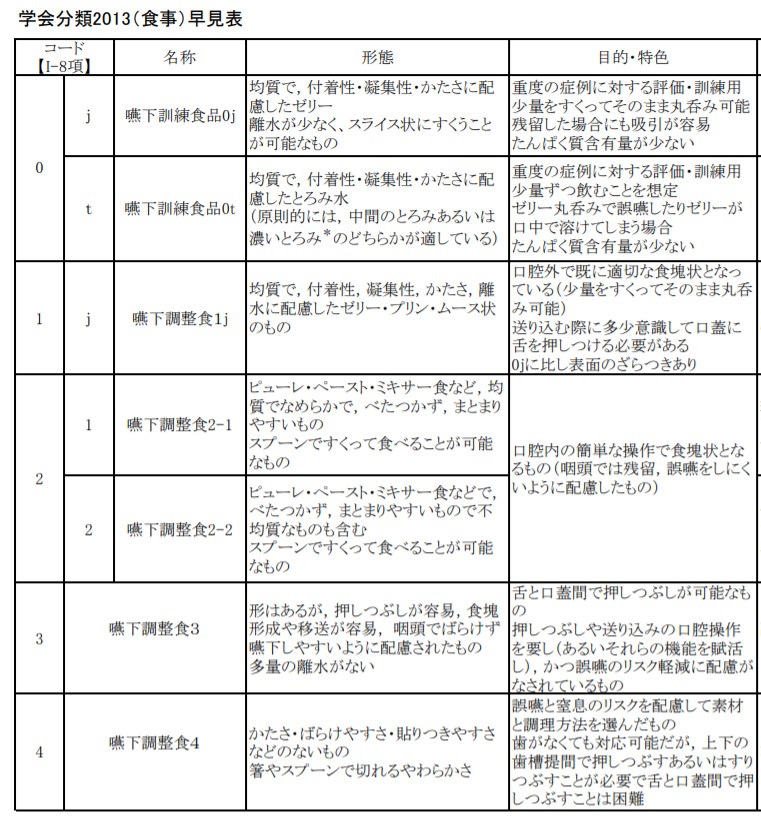

重症嚥下障害患者の直接訓練に用いる嚥下訓練食品である。最も適切なのはどれか。1つ選べ

- お茶をゼリー状に固めたもの

- 牛乳にとろみをつけたもの

- ヨーグルト

- りんごをすりおろしたもの

つづく

あわせて読みたい

病院栄養士が国家試験過去問を解く【臨床栄養のみ】vol.13

栄養士の卵さんは勉強の足しに。 この記事を読んでおられる現役の栄養士さんは読み物として ✔本記事の内容 第33回管理栄養士国家試験の臨床栄養の分野のみ 過去問は第33...