病院に就職して栄養管理計画書を書いているけど、何を書けばいいか分からない項目がある。2~3日の入院だけど栄養管理計画書を作らないといけないの?こんな疑問を持っている栄養士・管理栄養士むけの記事です

筆者は栄養管理計画書をつくる業務をかれこれ15年以上続けています

この記事では栄養管理計画書の各項目についてどのように記載するかを項目ごとに示していきます

はじめに

栄養管理計画書は特別な栄養管理の必要性が「有」とされた患者について、栄養管理の計画を立てて形にした書類です。

栄養管理計画には、栄養補給に関する事項、その他栄養管理上の課題に関する事項、栄養状態の評価間隔等を記載する必要があり、病院で栄養管理業務を行っていれば避けては通れない仕事ですね

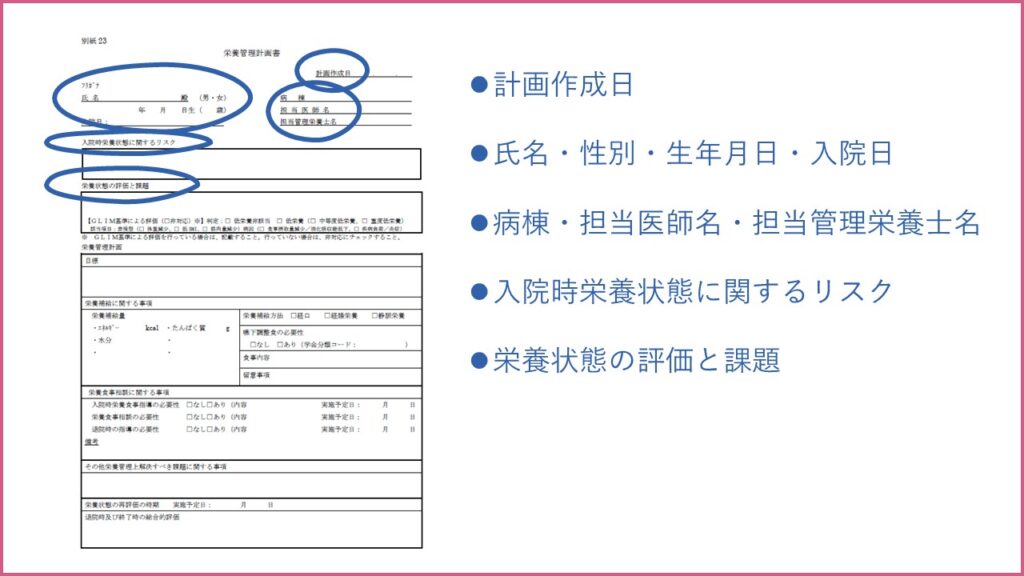

この記事では、まず栄養管理計画書の画像を示して、そこに記された各項目について示していきます

計画作成日

栄養管理計画を作成した日を記入

入院診療計画書で特別な栄養管理が必要性「有」となった場合に栄養管理計画は作成する必要があります。

なお、入院日から7日以内に栄養管理計画は立てないといけません

氏名・生年月日・性別・入院日

カルテから氏名・生年月日・性別・入院日を転載します。

電子カルテから自動引用される病院も多いですね

病棟・担当医師名・担当管理栄養士名

入院されている病棟名、担当医師(主治医を記入する病院が多い)、担当している管理栄養士の氏名を記載します。

この項目も電子カルテから自動引用される病院も多いですね。

入院時の栄養状態に関するリスク

栄養評価につかえる項目を自由に記載します。

栄養状態に影響する項目や栄養状態を示す項目ですね。

例

主病名、身体所見(身長、体重、BMIなど)、体重減少率、血液生化学検査、対象の患者さんの過去から分かる栄養のリスク、今後の治療方針によって起こりうる栄養リスクなど

栄養状態の評価と課題

栄養管理計画を作成する時点で判明した「栄養状態に関するリスク」の項目から、栄養評価と課題を羅列します。

例

- 栄養評価:低栄養、過栄養など

- 課題:食思不振、消化管未使用、体重の改善、Albの改善など

GLIM基準による評価

GLIM基準を用いて栄養管理を行っている病院であれば、その結果をこの箇所へ記載。GLIM基準を用いて評価をしていなければ、「非対応」の□ボックスに✓をいれる

目標

栄養状態の評価と課題を踏まえた目標を記載します。

例

低栄養の改善、食事摂取量の増加、消化管の使用再開など

栄養補給量:エネルギー、たんぱく質、水分、etc

提供している食事、経腸栄養、静脈栄養から算出した栄養補給量(エネルギー・たんぱく質・水分など)を記載します。

エネルギー・たんぱく質水分以外でも栄養計画を立てている患者さんに重要な栄養素は書いた方が良いですね。

例

高血圧に対しての塩分量など

摂取率を考慮し、実際に口から体に入った摂取栄養量を記載する施設もあるし、目標量や提供量を記載する病院もあるようです。

栄養補給方法:経口、経腸栄養、静脈栄養

経口、経腸栄養、静脈栄養の中で現在の栄養補給経路にチェックを入れます。併用している場合は2か所以上チェックします。

嚥下調整食の必要性

摂食嚥下に問題があり、それに対応した食形態が必要かを記載する項目です。

必要が無い場合は「なし」の欄をチェック、必要がある場合は「あり」の欄をチェックして調整する食形態が該当する学会分類コードを記入します。※学会分類コードはこちら

絶食中で摂食嚥下能が評価できない場合は「なし」にしたり、一時的に「あり」として「現状では不明」と記入する等、実際の患者さんの状況を反映するような内容で記載します。

食事内容

経口摂取で食事を提供している場合は普通食や常食、糖尿食といった具合に食種名を、経腸栄養の場合は経腸栄養剤の名前を記入。

ただし、この欄に何を書かないといけないかは明確に定められていません。特に静脈栄養を記入するかは病院によって異なるようです。

留意事項

「栄養補給量」「栄養補給方法」「嚥下調整食の必要性」「食事内容」で記入した以外のことで栄養補給に関する内容について記入します。

筆者は自助食器や禁止食、義歯などを記入しています。補助食品を記入する取り決めにしている病院もあるようです。

栄養食事相談に関する事項

入院中の患者さんに対して行う指導や相談の項目です。入院時と退院時の指導実施予定日についてはクリニカルパスで設定されている病院もありますね。実施予定日は「未定」でも良いと考えられます。

入院時栄養食事指導の必要性

なし・あり(内容)実施予定日を設定する箇所です。

入院時に栄養指導が必要と考えられる場合は記入します。

入院中の栄養指導は2回まで算定が認められていますので、筆者は1回目の指導を入院時に行い退院前に再度行うことが多いです。

栄養食事相談の必要性

なし・あり(内容)実施予定日を設定する箇所です。

入院中の食事について患者さんと相談する予定があるときに記入します。

筆者は食事摂取量が不十分な患者さんへ介入する際などに活用しています

退院時の指導の必要性

なし・あり(内容)実施予定日を設定する箇所です。

退院前に栄養指導が必要と考えられる場合に記入します。

入院の治療経過をふまえて、主に退院後の栄養食事に関することを指導すると思います。

備考

栄養食事相談に関する事項に関係することを記入します。

筆者は家族の同伴が必須だとか、外来通院時にも引き続きフォローの栄養指導が必要といったことを記載しています。

その他栄養管理上解決すべき課題に関する事項

栄養管理上重要で、今まで示してきた項目に定められていない事柄について記入します。

筆者は経腸栄養時の上半身ギャジアップだとか、静脈栄養の離脱、食事介助方法など、食事・栄養素に直接かかわらないが、栄養管理において重要な事柄を書くようにしています。

栄養状態の再評価の時期

今まで立ててきた栄養管理計画から適切な再評価時期を設定して記入。

再評価の期限は明確に国から定められてはいないので、院内でのルールや症例によって説明ができれば良いと考えられます。

退院時および終了時の総合的評価

退院する時か栄養管理が終了する時点での評価を書きます。

栄養管理計画で立てた目標がどうなったか書きましょう。電子カルテで「改善した」などの選択式にカスタマイズしている病院もあるようです。

おしまい