「いやぁー、太るのは分かっているんですけど、我慢できず食べてしまうんですよねぇ」

この記事は栄養士向けの記事です。栄養指導時に栄養士ならよく言われる言葉ですね。これ以外にも体に悪い事を続けてしまう方は多いと思いますが、そういった方に対してどう向き合っていくか、栄養士なら日々悩んでいるのでは無いでしょうか。

結論は相手の「言葉の分類と行動変容モデルによって、アドバイスを変える」です。

✔本記事の内容

- よくある言葉

- よくある言葉を分類

- 行動変容モデルによる評価

- 言葉の分類と行動変容モデルによる対応

この記事は声掛けの具体的なテクニックではなく、問題の整理と対応方法を考える試みです。ですので抽象的になっています。下地となる知識を養うことを目的としています。

この記事を書いている私のレベルは、栄養士歴15年程度、栄養指導は80件/月ぐらいですね(中堅?)。

よくある言葉

栄養指導・相談をしていてよくある言葉を羅列します

- 「お腹がすくので食べてしまう」

- 「起きるのが遅いので、朝を食べない」

- 「気にしすぎると、逆に体に悪い」

- 「お隣さんが差し入れ持ってくるので食べてしまう」

- 「夫(や子供)が沢山食べるから、作らないといけない。それで沢山食べてしまう」

- 「私はごはんは1杯で、普通の量しか食べていません」

まず、前提として、「我慢できず食べてしまう」というヒトの行動に対して、「行動を変えない患者が悪い」と栄養士が完結してしまっては指導は先に進めません。

そもそも、栄養に限らず、必要なことを実行できないのはヒトの性質ですよね。

まずは、対応を考える上でこれらの言葉を整理していきたいと思います

まずは、よくある言葉を分類

- 「お腹がすくので食べてしまう」

- 「起きるのが遅いので、朝を食べない」

- 「気にしすぎると、逆に体に悪い」

- 「お隣さんが差し入れ持ってくるので食べてしまう」

- 「夫(や子供)が沢山食べるから、作らないといけない。それで沢山食べてしまう」

- 「私はごはんは1杯で、普通の量しか食べていません」

上記の良くでる言葉を3種で分類(マーカで塗る)を試みます

分かっているけどできない

- 「お腹がすくので食べてしまう」

- 「起きるのが遅いので、朝を食べない」

- 「気にしすぎると、逆に体に悪い」

- 「お隣さんが差し入れ持ってくるので食べてしまう」

- 「夫(や子供)が沢山食べるから、作らないといけない。それで沢山食べてしまう」

- 「私はごはんは1杯で、普通の量しか食べていません」

いわゆる、分かっちゃいるけどやめられなーい というやつです。「夜食を食べてしまう」「体が動かせない」「○○は体に悪いけど、摂取してしまう」など多種多少ですね。

この手の話題に、今後の未来(合併症など)を説明してもあまり意味が無いと考えられます。悪いことは分かっている為、相談にきている方を不快にさせてしまいかねません

食べる理由を正当化

- 「お腹がすくので食べてしまう」

- 「起きるのが遅いので、朝を食べない」

- 「気にしすぎると、逆に体に悪い」

- 「お隣さんが差し入れ持ってくるので食べてしまう」

- 「夫(や子供)が沢山食べるから、作らないといけない。それで沢山食べてしまう」

- 「私はごはんは1杯で、普通の量しか食べていません」

一見もっともらしい理由ですがcan notではなく、do notですね。「低血糖の予防に食べている」「妻が沢山作るから、食べないといけない」などもこの分類となります。

食事療法に限らず、「でも・・」「だって・・」などが必ず聞かれ、話の流れから答えが決まっているケースですね。相談者の方にとっては優先順位が低い場合もありますね

認識の違い

- 「お腹がすくので食べてしまう」

- 「起きるのが遅いので、朝を食べない」

- 「気にしすぎると、逆に体に悪い」

- 「お隣さんが差し入れ持ってくるので食べてしまう」

- 「夫(や子供)が沢山食べるから、作らないといけない。それで沢山食べてしまう」

- 「私はごはんは1杯で、普通の量しか食べていません」

ごはんが1杯しか食べていない、しかし良く聞き取りを行うと、丼ぶりでごはん1杯だった などのケースですね。「普通ですよ」というキーワードが良く出てきますね、何と比べて普通と思っているかが重要です。比較対象が無いと認識の誤りがあるかもしれません

単純な知識不足のケースもありますよね

次の項目では、言葉ではなく、目の前の相談者の方の状態をみていきます

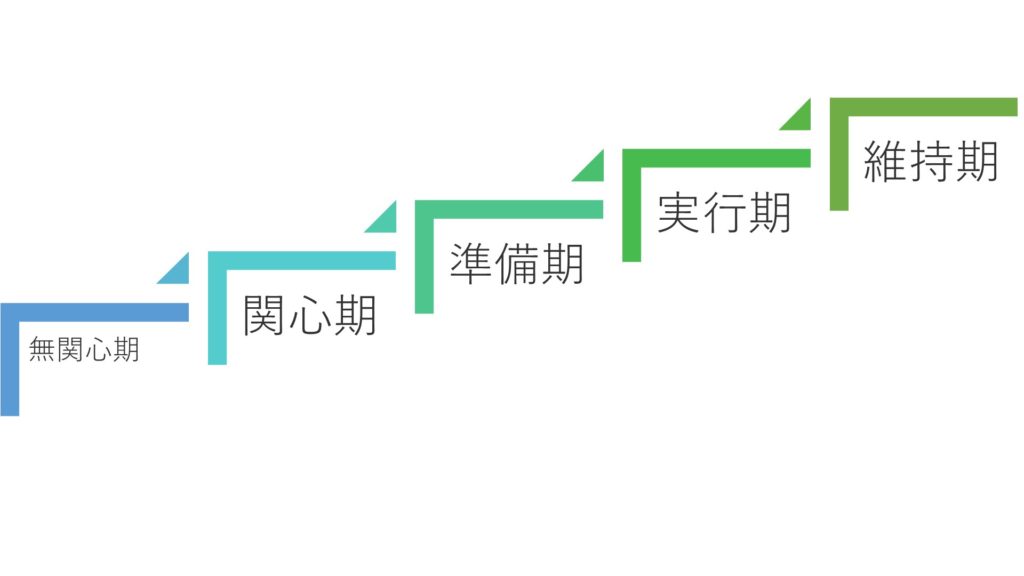

行動変容モデルによる評価

- 無関心期:行動する気がない

- 関心期:6カ月以内に行動する予定、1ヵ月以内ではない

- 準備期:1ヵ月以内に行動しようと考えている

- 実行期:行動して1ヵ月未満

- 維持期:行動して6カ月以上経つ

上記の5分類です。養成校でも習いましたよね。目の前の相談者がどのステージなのかを考えます。ステージは行ったり来たりしますし、停滞も、スキップもありますね。

例えば、無関心期の人に「甘いお菓子は、スルメに変えましょう」などとアドバイスしても、そもそも実行していないので、効果は薄い事が分かります

以上から下記の結論を意識し、私はアドバイスをする事にしています。

結論:相手の言葉の分類と行動変容モデルによって、アドバイスを変える

ただし、アドバイスは相談者のキャラクターや体の状態を考慮して調整します

言葉の分類と行動変容モデルを意識した対応

では、「減量を目的としているが、我慢できず食べてしまう過食」を例に考えていきましょう。

無関心・関心期だった場合

- 来院するたびに、食事評価・栄養状態(どれくらい食べたか)などの状況は説明

- 未来(過食が続いたときの合併症、健康になった自分など)を話す

- 食べてしまう理由を傾聴・共感に徹する、場合によっては指導なし

次回以降の指導・相談に来なくなる事だけは避けたいですよね。相談者が来ることに意味を感じておられない場合でも「ここに来たから、状態が分かった」と知って頂ければ良いと思います

準備期

- 相談者自身で食べ過ぎない為の目標を立て頂く

実行期に移行を促す声掛けやアドバイスですね。自身で目標を立てなくても、効果大小を織り交ぜながら、目標を提案しても良いでしょう。

実行期

- 身体が変化している最中はしんどい事を伝える

- 代替え案を共に考える

相談者が聞く体制にあれば、色々アドバイスしても良いと思います。食事・間食の代替案を提示していっても良いでしょう

維持期

- 来院するたびに、食事評価・栄養状態などの状況は説明

- 定着していれば、さらに新しい目標を立てる

過食が収まっており減量が出来ていれば、行動のアラを探したり、「指導のお土産」は無理に作らなくてもいいでしょう。

おわりに

2型糖尿病のアンケートで「完全に食事療法が出来ていると答えた割合は17%」という報告もありますので、そもそも論として栄養指導は難しい事をしていると言えます

おしまい

音声配信でも話しています