肝硬変の栄養療法、ガイドラインや教科書に項目はあるんだけど、まとめられていない…。まとまった情報を見て効率よく勉強がしたい

肝臓の栄養療法に興味のある方向けの記事です。

✔本記事の内容

- 肝硬変とは

- 肝硬変の栄養療法

- BCAAの使い方

まとめる前のリソースも最後に提示します。この記事もネット情報ですから、信頼できない方は記事の最後を確認して頂ければと思います

この記事を書いている私は病院で働いている栄養士で、消化器内科も担当経験があります

肝硬変とは

肝硬変とは、肝臓の炎症や障害が徐々に進行して肝臓が硬くなった状態をいいます。炎症や障害の原因はウイルス感染・飲酒・過栄養・自己免疫など様々です。

肝臓細胞の減少、繊維化によって血流障害、門脈-大循環のシャントが形成されます。門脈圧の亢進、腹水、肝性脳症など様々な症状を引き起こします。

- 機能的分類:代償性肝硬変、非代償性肝硬変

- 病態を知るキーワード:Child-Pugh分類、肝腎症候群、腹水治療

肝硬変の栄養食事療法

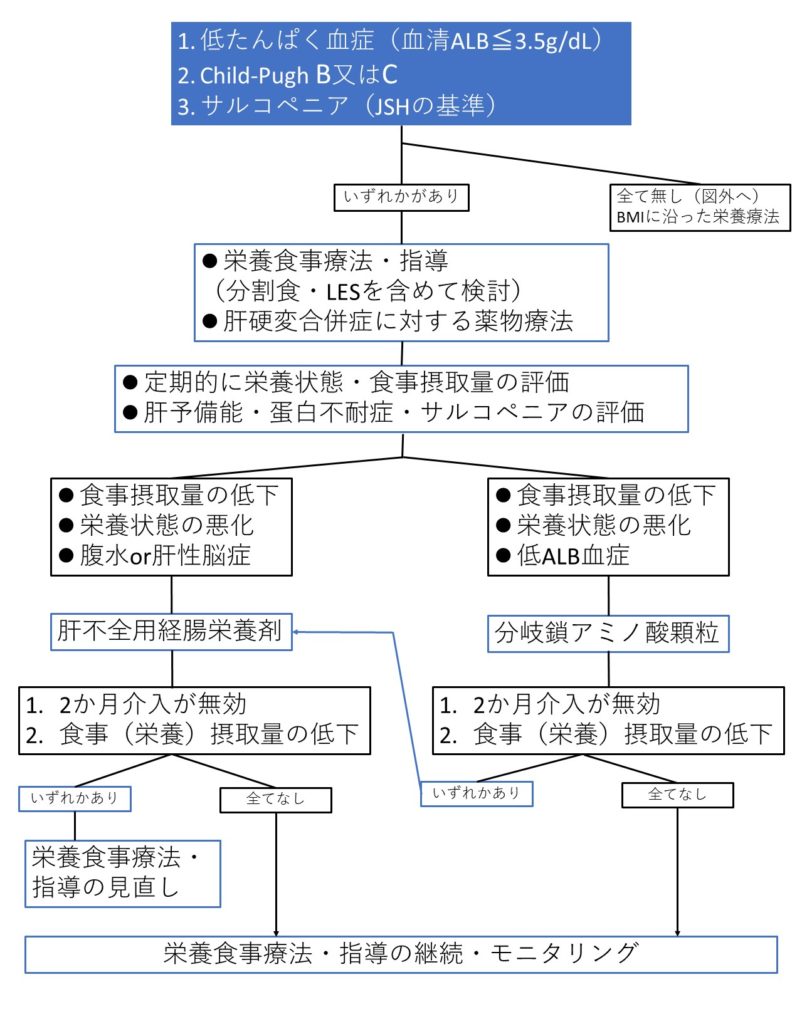

栄養療法のフローは肝硬変ガイドライン2020で示されていて、下図の通りです。

- BMI<18.5kg/m2:栄養食事療法・指導、+一般ONS(BCAA含有)

- BMI18.5~25.0kg/m2:栄養食事療法・指導

- BMI>25.0kg/m2:栄養食事療法・指導、+生活習慣改善

※JSHの基準:肝疾患におけるサルコペニア判定基準 – 日本肝臓学会

具体的な栄養食事療法の目標について示していきます

- エネルギー:25~35kcal/kg

- たんぱく質:1.0~1.5g/kg(たんぱく不耐症あり:BCAAを併用し、食事からは0.5~0.7g/kg)

- 脂質:エネルギー比で20~25%

- その他:日本人の食事摂取基準

補足:禁酒、必要に応じて分割食・夜食、血清フェリチンが基準以上で鉄7mg/日以下の制限、腹水で塩分5g未満の制限

※1日当たり

エネルギー目標

- エネルギー消費量が増大しているので、可能であれば関節熱量計を用いるとされています。

- 肥満が無ければ30~35kgal/kg(実体重)が基本となります。

- 耐糖能異常(血糖不良)があれば25kcalとされています。

たんぱく質目標

栄養障害のない代償性肝硬変であれば、1.2g/kg(実体重)

低栄養やサルコペニアがあれば1.2~1.5g/kg(実体重)とされています。

たんぱく不耐症(肝性脳症)時のたんぱく質制限は窒素平衡をマイナスにしてたんぱく分解が促進されるので、推奨されていないとされています。食事由来のたんぱく質を減らして、BCAAの摂取を増やすので体の中に入る総たんぱく質(BCAA含む)は制限している事になりません。実際の会話では「たんぱく質制限食にして」などとは言いますが…

脂質の目標

ガイドラインや臨床栄養の教科書ではあまり触れられていませんが、エネルギー比で20~30%。食事摂取基準2020の値と同じですね

補足

- 禁酒:飲酒は肝硬変の進行、がん化のリスクになるので基本禁止

- 分割食・夜食:1日の目標エネルギーのうち200kcalを就寝前に摂取します。肝硬変になると肝臓でキープできるエネルギーが少ないので、就寝の時間だけでも健常人の数日分絶食と同等の負荷が体にかかるので、その予防です。夜食有効性のエビデンスが出ている報告の多くはBCAA含有の夜食です。

- 鉄制限:すべての患者さんに対して制限するわけではなく、血清フェリチンが基準以上で行うかを検討。鉄制限は聞きなれませんが、鉄強化の反対を行うイメージ(VitCと鉄を含む食品を一緒に摂らない等)

- 塩分制限:腹水貯留を軽減する目的で5~7gとしますが、食べる量が減って低栄養となると肝臓には逆に悪いので、要注意。

BCAAの使い方

まず、前提として肝硬変に対するBCAAが有効であったとの報告は食品だけじゃないということ。

たんぱく質不耐症(肝性脳症など)に対して主に使われます。

食事が十分食べられているのに低ALBの非代償性肝硬変であれば、BCAAがメインの分岐鎖アミノ酸顆粒(リーバクト®やヘパアクト®等)。肝不全用経腸栄養剤(アミノレバン®)は食事摂取が不十分な場合によく使われます(エネルギーが入ってますから)。

食品のへパスもBCAAが入っていますが、薬剤とはBCAAの量が異なるので(精製も恐らく違う)、目標量の設定に対して充足しているかはチェック。味・飲みやすさも異なるので使い分けですね

| アミノレバン | へパス | |

| 分類 | 医薬品 | 食品 |

| エネルギー(kcal) | 213 | 200 |

| たんぱく質(g) | 13.5 | 6.5 |

| BCAA(g) | 6.1 | 3.5 |

| 脂質(g) | 3.7 | 6.7 |

記事で示した項目は基本で、他にも腹水に対する減塩、亜鉛、カルニチン、サルコペニアの影響、微量元素、ビタミンDなど様々です。腎臓も併せて悪くなる肝腎症候群もあり、栄養で考える事は沢山あります。ガイドラインではこのあたりについても触れられています

参考文献・サイト

ESPENガイドラインは無料で読めますが、他は書籍なのでamazonがリンクです、すいません

メディカルスタッフのための栄養療法ハンドブック改訂第2版(amazon)おしまい