給食献立の基準には推奨量を使って、推奨量が無い項目には目安量を使うんだっけ?

あれ?個人と集団に使える項目は何だったっけ??頭の中ぐちゃぐちゃに・・・

食事摂取基準を勉強したいけど、本文を読んでもイマイチ分かりにくいしなぁ・・・

ん?この緑の本はなんだろう??

こんな、食事摂取基準にむけての勉強熱心な栄養士向けの記事です。この記事を読んで、「食事摂取基準の実践・運用」を買う判断材料にいただければ幸いです。ちなみに値段は2,100円+税です。

✔本記事の内容

食事摂取基準2020版の実践・運用を読めばどんな問題が解決・理解できるか

- 用語解説(目安量・推奨量etc)、留意事項など

- 給食施設での食事摂取基準を活用する手順

- 施設における食事摂取基準の実践

この記事を書いている私は食事摂取基準の勉強を続けたいと思っていて、この「食事摂取基準の実践・運用」に出会いました。読み終わった経験を示していきたいと思います

結論:この本には①栄養評価、②食事摂取基準と給食管理の繋がり が載っています。これから給食・栄養管理を始める方、本質的な勉強をする方むけ。食事摂取基準が理解出来ていれば不要

食事摂取基準2020版の本体書籍を買うか迷っておられる方はこちら。(まず原文を読まないと・・・)

用語解説(目安量・推奨量etc)、留意事項など

こんな悩みありませんか?

- 推奨量が設定されていない栄養の項目には目安量を使うんだっけ?

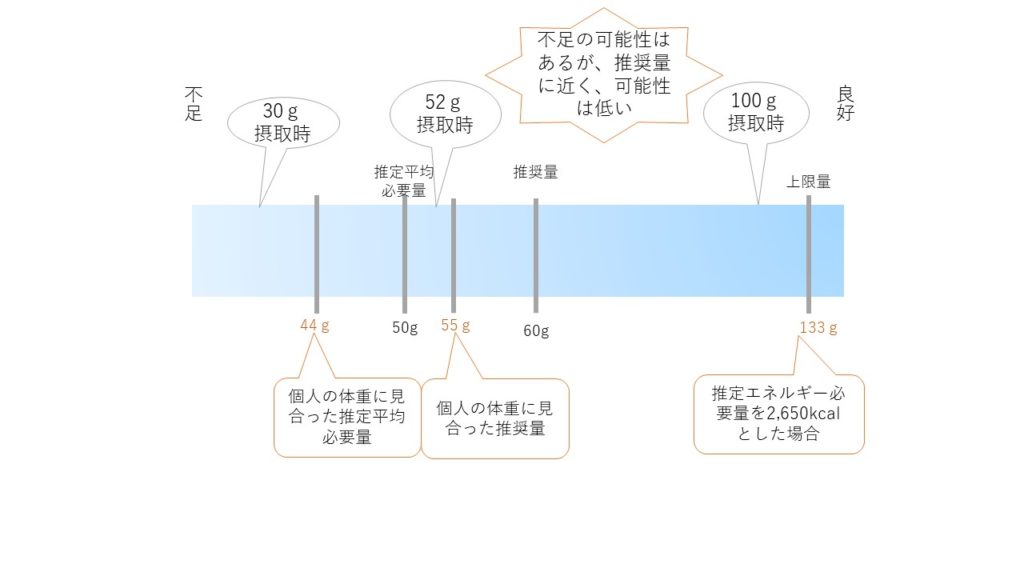

- 栄養相談対象者のたんぱく質摂取量は55g/日。推奨量は60g/日で推定平均必要量は50g/日、上限値は133g/日だけど、これでいいのかな・・・?

- 必要栄養量の算出、小児や妊産婦はどうなるんだったっけ・・・?

用語解説では、主要栄養素における指標の考え方や取り扱いの説明が具体例をもって説明されています。また、食事摂取基準を使った個人への評価、集団への評価方法も同様に説明されています。

私はこの「集団への評価」がイマイチ理解できていなかったのですが、読んでみてしっくりきました。よく使う個人の評価を事項で示します。

例:食事摂取基準を基に個人の摂取を評価

たんぱく質30g摂取の場合:対象者の体重が60kgであれば、p28の式より推定平均必要量はおよそ44g、推奨量はおよそ55gとなるので、30g摂取では推定平均必要量よりもかなり低く、不足の可能性は高く、その確率は50%を大きく上回る。この対象者の食事には改善が必要となる。

日本人の食事摂取基準2020年度版の実践・運用 p31

給食施設での食事摂取基準を活用する手順

食事摂取基準が改定されたら、とりあえず基準の値を反映させておけば問題ない(しかも上司が管理しているし)。でも知っておきたいな・・・、こんな栄養士むけの項目です。

給食管理を日常的に行っている方や帳票を把握している方には不要

- 給食施設で食事摂取基準を使う手順・作業が分かります。図表が多用されて視覚的にも理解しやすい。

手順の大枠を示していきます。

栄養・食事管理作業の基本となる事項

Assessment

- 食事を提供する集団の決定と特性の把握

- 食事摂取量の具体的な評価

Plan

- 食事計画の決定

- 予定献立の作成

Do

品質管理に基づく食事の提供

Check

食事摂取基準を指標とした検証

Act

検証結果に基づく修正・改善

食事摂取基準を活用する栄養・食事管理の基本作業の一部を示しました。この項目を見るだけでもどんな帳票を使ってどんな評価をすればいいか、少し見えてきますよね

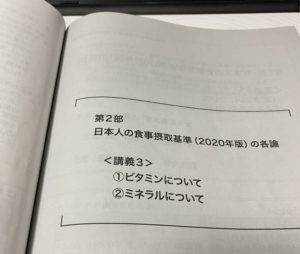

施設における食事摂取基準の実践

今までの章では食事摂取基準の深堀と、食事摂取基準を給食管理に落とし込む方法でした。次は施設ごとの活用方法について述べられています。本の内容が現場によってきます。

次の種類で述べられています

- 児童福祉施設

- 学校

- 事業所

- 病院

- 高齢者施設

- 障害者施設

病院での食事摂取基準の実践について少しだけ示します

病院での食事摂取基準の実践

病院の食事のうち、特別な食事療法(糖尿食など)を必要としない入院患者さんに対しては一般食が提供されます。よって、これらの患者さんに対しては食事摂取基準を活用する事になります。本文で示されている活用内容は以下

- 推定エネルギー必要量の計算方法

- 妊産婦授乳婦の推定エネルギー必要量

- 患者の詳細な情報が得られない場合の食事摂取基準の使い方

- 具体的な事例

ちなみに特別な食事療法(糖尿食など)が必要な場合は各治療ガイドラインの指針に従うことになります。

その他

その他の本で得られる情報について箇条書きで示していきます

- 生活習慣病の特定保健指導レベルへの対応。高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病のガイドラインと食事摂取基準を併記して解説(具体例というより勉強)

- 行政の支援

- 食品の栄養表示に対する栄養指導

- 演習問題

感想

食事摂取基準と併せて、養成校で教科書として使えると思わせるくらい良い本と思いました。しかし、難易度はやさしいので給食⇔食事摂取基準の仕事を現在進行でされている方には不要と思いました

おしまい